I See No Difference Between a Handshake and a Poem Curated by Fernanda Brenner

Artistas incluídos: Juan Pérez Agirregoikoa, Armando Andrade Tudela, Lucas Arruda, Karim Aïnouz, Adrián Balseca, Tosh Basco, Katinka Bock, Paloma Bosquê, Nina Canell, Guglielmo Castelli, Mariana Castillo Deball, Alejandro Cesarco, Henri Chopin, Marguerite Duras, Philipp Fleischmann, Sonia Gomes, Barbara Hammer, Runo Lagomarsino, Patricia Leite, Matthew Lutz-Kinoy, Paul Maheke, Hana Miletić, Charlotte Moth, Beatriz Santiago Muñoz, Paulo Nazareth, Lygia Pape, Yvonne Rainer, Letícia Ramos, Mauro Restiffe, Luiz Roque, Giangiacomo Rossetti, Maaike Schoorel, Jeremy Shaw, Paula Siebra, Willard Steiner & Ralph Van Dyke, Davide Stucchi, Kishio Suga, Pol Taburet, Sophie Thun and Erika Verzutti.

“Nossas mãos vazias, exceto por nossas mãos.” Ocean Vuong — Sobre a terra somos belos por um instante (2021)¹

“As mãos são insuportavelmente belas. Elas se apegam às coisas. Elas deixam as coisas partirem.” Mary Ruefle — The Cart, Selected Poems (2011)

Não vejo diferença entre um aperto de mão e um poema, escreveu certa vez Paul Celan em uma carta a Hans Bender. Quase quatro décadas depois, outra poeta, Claudia Rankine, destrinchou lindamente a afiada declaração de Celan em seu longo poema em prosa Don’t Let Me Be Lonely [Não me deixe só] (2004):

“O aperto de mão é o nosso ritual determinado de afirmação (eu estou aqui) e de entrega (aqui) de um eu a outro. Portanto, o poema é isto — Aqui. Eu estou aqui. Esta fusão da solidez da presença com a oferta dessa mesma presença talvez tenha tudo a ver com estar vivo. [...] Aqui está². A palavra ‘Aqui’ tanto reconhece quanto demanda reconhecimento. [...] Para que algo seja entregue, uma mão deve ser estendida e uma mão deve receber.³”

Nas mais diversas as culturas, desde tempos imemoriais, a mão apareceu como tema e símbolo filosófico4, das cavernas pré-históricas à filosofia pré-socrática, do pós-estruturalismo francês aos mudras indianos. As antigas impressões de mãos encontradas nas paredes das cavernas em todo o mundo foram, em grande parte, criadas pelo gesto de cuspir pigmento sobre uma mão que era colocada ali, ou pela batida da mão contra a parede de pedra, que ficava então marcada: foi aqui, se é que foi em algum lugar, que os humanos deixaram suas marcas duradouras. O contraste entre a efemeridade do corpo vivo e o tempo incomensurável da pedra é o lance inicial de tudo o que muito tempo depois — e ainda de forma contestável — viria a ser chamado de cultura. Essas estampas antigas parecem nos dizer que, certa vez, nossos ancestrais distantes estiveram dentro de enormes rochas vazadas onde, sob uma luz bruxuleante, viram um lugar para começar. Talvez pintassem em silêncio ou realizassem alguma espécie de ritual; muito provavelmente, as marcas foram feitas por mulheres… nunca saberemos ao certo. A única certeza duradoura é a de que algo foi deixado para trás no escuro, algo incrivelmente belo e, no entanto, oblíquo. Para além das fascinantes pistas genealógicas e do potencial poético que as cavernas podem oferecer, as feridas que a nossa espécie deixou na terra e nos estratos geológicos devem ser reconhecidas. A romancista e poeta Anne Michaels nos lembra dos restos de carbono de entidades anteriormente vivas sobre superfícies não vivas:

“O pigmento preto usado para pintar os animais de Lascaux era feito de dióxido de manganês e quartzo moído; e quase metade da mistura era fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é produzido aquecendo o osso a quatrocentos graus Celsius e depois triturando-o. Fizemos nossas tintas com os ossos dos animais que pintamos. Nenhuma imagem esquece esta origem.”5

De fato, nenhuma imagem esquece esta origem. Em seu curta-metragem As mãos negativas, Marguerite Duras registrou Paris em 1978. Através da janela de um carro, a câmera percorre a cidade durante as primeiras horas do dia. Em meio a um céu azul sem fundo, uma música sombria irrompe, acompanhada pela voz baixa e desencarnada da cineasta, que fala sobre as cavernas Magdalenianas na costa atlântica europeia, onde uma profusão de marcas de mãos haviam sido recém-descobertas — uma espécie de grito petrificado, diz ela, gravado na parede da caverna há cerca de 30 mil anos.

A câmera subjetiva e deslizante continua o passeio até capturar incidentalmente um segmento específico da sociedade — aqueles atores invisíveis que limpam as ruas, casas e escritórios e que logo recuarão quando a cidade despertar para os que chegam mais tarde na jornada de trabalho. As imagens da cidade desperta e a narração estão implicitamente ligadas por uma analogia entre o homem antigo na gruta e aqueles que trabalham de madrugada, predominantemente imigrantes e não brancos.6 As marcas de mãos anônimas na caverna nos convocam como um gesto de apelo, dirigido a quem puder ouvi-lo — amarei quem me ouvir gritar, sussurra a narradora.

Aqui, chegamos à ideia subjacente da exposição: a mão, o que ela toca e circunscreve, e aquilo que ela deixa escapar. A reunião das obras de arte no espaço é também um convite a pensar sobre as mãos táteis e suas marcas enquanto um caminho para uma consideração mais ampla da forma com que os sujeitos emergem como uma constelação que congrega o tempo desumano, as forças não humanas e a materialidade geológica — uma genealogia queer, em vez de uma modelo excepcional de subjetividade humana.7 Então, voltemos à superfície côncava da pedra para reenquadrá-la não como o berço de uma identidade com gênero e autoria unívocos — ou como o marco zero da impressão humana sobre a “natureza” —, mas sim como uma passagem a um tempo geológico imensurável. A mão sobre a pedra, a mão segurando outra mão, a mão que acaricia, cria e destrói enquanto uma reconsideração da maneira como nos relacionamos com os seres vivos e não vivos. Essa mudança de perspectiva libera uma modalidade sensível que parece ideal para lidar com nosso terrível presente, a começar pelo simples reconhecimento de que todas as coisas existem através do engajamento mútuo.

Devemos lembrar também que o toque é sempre relacional, pois transforma continuamente os contornos de nós mesmos, do outro e do mundo que nos rodeia. Mas sempre parece haver algo faltando, algo inatingível. Nunca se pode tocar nada completamente e, ao mesmo tempo, não existe isolamento total. As coisas não estão intactas e nem totalmente em contato.8 Tocar é algo que fazemos? Ou é algo que acontece com a gente? É possível tocar sem ser tocado? Isso nos torna conscientes da nossa existência corporal: algo é oferecido, mas nessa oferta algo é tirado.

Ao ocupar uma casa na praça mais antiga de Paris, a Place des Vosges, as obras ali trazidas para serem expostas ou criadas especificamente para aquele espaço marcam a transformação de uma antiga residência e de uma clínica psicanalítica há muito fechada em uma nova galeria de arte contemporânea. Como impressões de mãos anônimas em uma caverna, esses trabalhos deixam marcas num tempo distinto, tocando as memórias de outra pessoa e ouvindo vozes persistentes para formar um ambiente elíptico e alusivo. Formas se interrompem e se completam incessantemente, como se muitas mãos se sobrepusessem com uma estranha coerência, que não é a da narrativa. A reflexão comovente de Duras sobre o ato pré-histórico de deixar marcas permanece como a pedra angular desta construção coletiva. Décadas depois, projetar o mesmo filme na cidade em que ela viveu e trabalhou é um convite a um gesto semelhante: alcançar um outro tempo e adicionar uma nova camada de presença a um lugar por onde tantos passaram. Ao vermos a Paris capturada por suas lentes, desponta uma questão inevitável: a capital francesa ainda existirá daqui a 30 mil anos? Será que as paredes sólidas da Place des Vosges, em pé desde 1615, sobreviverão à nossa espécie? Novamente, nunca poderíamos saber.

Paul Celan via os poemas como algo que está sempre en route: eles se dirigem a alguma coisa. Em direção a quê? Em direção a algo aberto, habitável — talvez um “você” acessível ou uma realidade acessível.7 Para Celan, o poema (em nosso caso, a obra de arte) é um presente, a oferta de uma singularidade histórica vivida e corporificada, acompanhada pela esperança contingente e frágil de que as mãos verdadeiras de alguém a receberão. Nesse sentido, esta exposição é uma tentativa de agarrar — ou, talvez, de encenar — o que acontece quando uma infinidade de outros — outros seres, espaços, tempos — são invocados. Para que algo seja entregue, uma mão deve estar estendida e uma mão deve estar pronta para recebê-lo. Como escreve o poeta Ocean Vuong, às vezes sua mão é tudo o que você tem para se agarrar a este mundo.8 Tocar é reconfortante — e a arte também.

— Fernanda Brenner

1 O livro "On Earth We're Briefly Gorgeous" na língua original em inglês foi publicado pela Penguin Press em 2019.

2 No original, “Here you are”, expressão que pode ser usada tanto num gesto de entrega (“aqui está”) como significar literalmente “aqui está você”.

3 Rankine, C. (2004) Don’t Let Me Be Lonely: An American Lyric. Minneapolis, Minnesota: Graywolf Press, pp. 130–1.

4 A ideia da mão como instrumento primário do pensamento humano começa com Anaxágoras e estende-se a Heidegger, Derrida e Merleau-Ponty, que configuraram sua agenda filosófica em torno das suas qualidades.

5 Michaels, A. (2009) The Winter Vaults. Toronto: McClelland & Stewart.

6 Entrevista de Marguerite Duras em Mascolo, J. and Beaujour, J. (1984) La caverne noire.

7 Yusoff, K. (2015). Geologic subjects: nonhuman origins, geomorphic aesthetics and the art of becoming inhuman. Cultural Geographies, 22(3), 383–407.

8 Derrida, J. (2005) On Touching: Jean-Luc Nancy. Trad. Christine Irizarry. Stanford, California: Stanford University Press.

-

Juan Perez Agirregoikoa

Juan Perez Agirregoikoa -

Juan Perez Agirregoikoa

Juan Perez Agirregoikoa -

Karim Aïnouz

Karim Aïnouz -

Lucas Arruda

Lucas Arruda -

Adrián Balseca

Adrián Balseca -

Tosh Basco

Tosh Basco -

Katinka Bock

Katinka Bock -

Paloma Bosquê

Paloma Bosquê -

Nina Canell

Nina Canell -

Guglielmo Castelli

Guglielmo Castelli -

Alejandro Cesarco

Alejandro Cesarco -

Henri Chopin

Henri Chopin -

Henri Chopin

Henri Chopin -

Mariana Castillo Deball

Mariana Castillo Deball -

Mariana Castillo Deball

Mariana Castillo Deball -

Marguerite Duras

Marguerite Duras -

Philipp Fleischmann

Philipp Fleischmann -

Sonia Gomes

Sonia Gomes -

Barbara Hammer

Barbara Hammer -

Runo Lagomarsino

Runo Lagomarsino -

Patricia Leite

Patricia Leite -

Matthew Lutz-Kinoy

Matthew Lutz-Kinoy -

Paul Maheke

Paul Maheke -

Hana Miletić

Hana Miletić -

Charlotte Moth

Charlotte Moth -

Beatriz Santiago Muñoz

Beatriz Santiago Muñoz -

Paulo Nazareth

Paulo Nazareth -

Paulo Nazareth

Paulo Nazareth -

Paulo Nazareth

Paulo Nazareth -

Paulo Nazareth

Paulo Nazareth -

Lygia Pape

Lygia Pape -

Yvonne Rainer

Yvonne Rainer -

Leticia Ramos

Leticia Ramos -

Leticia Ramos

Leticia Ramos -

Leticia Ramos

Leticia Ramos -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Mauro Restiffe

Mauro Restiffe -

Giangiacomo Rossetti

Giangiacomo Rossetti -

Maaike Schoorel

Maaike Schoorel -

Jeremy Shaw

Jeremy Shaw -

Jeremy Shaw

Jeremy Shaw -

Jeremy Shaw

Jeremy Shaw -

Paula Siebra

Paula Siebra -

Wilard Van Dyke & Ralph Steiner

Wilard Van Dyke & Ralph Steiner -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Davide Stucchi

Davide Stucchi -

Kishio Suga

Kishio Suga -

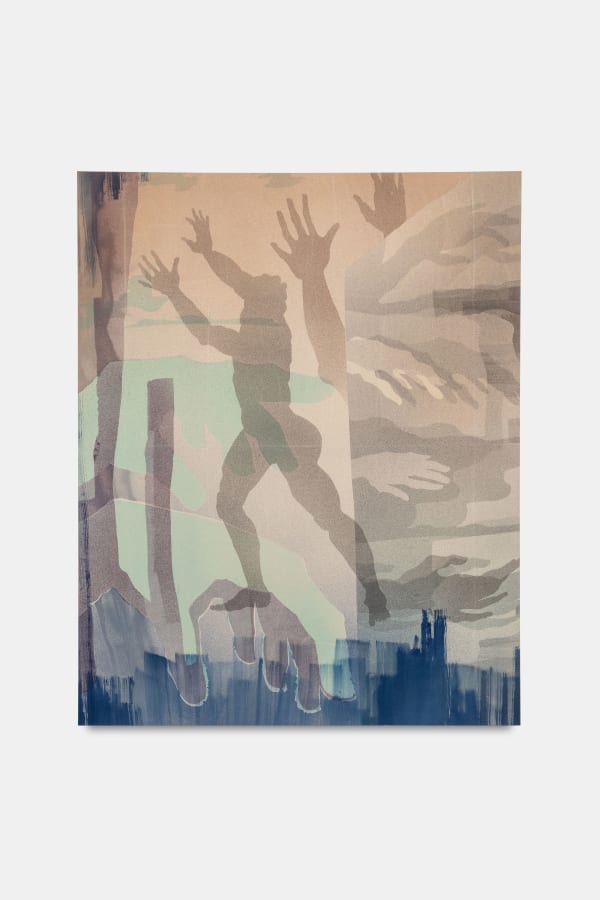

Pol Taburet

Pol Taburet -

Sophie Thun

Sophie Thun -

Armando Andrade Tudela

Armando Andrade Tudela -

Erika Verzutti

Erika Verzutti -

Luiz Roque & Erika Verzutti

Luiz Roque & Erika Verzutti